成都创新开展社区“微网实格”治理,在整合城市管理资源、收集社会治理基础信息、促进政府职能转变、提高城市管理水平和提高社会问题解决效率等方面突出明显优势,为走好超大城市基层治理现代化之路提供了有力抓手。蒲草村在东安街道的指导下坚持党建引领社区“微网实格”治理新机制,紧扣微网实格本质,狠抓网格员队伍建设、落实民主协商制度,探索“天圆地方”微网实格工作法,深入推进最小单元精细化治理实践,取得良好效果。

以“微”促治,网格服务植根于群众需求。

(一)细分入微,精细划分治理单元:根据区域特点、人口结构、功能定位等因素,将辖区划分为更小的治理单元,设置总网格1个,一般网格6个,微网格29个;包含小区网格4个、农村网格1个、工业园区网格1个,明确各单元的治理责任和目标,实现精细化管理。

(二)无微不治,深入了解民情民意。以无微不至的态度落实网格服务,体现了对治理工作深度、广度和精细度的极高要求,通过全面、细致、深入的工作方法,提升治理效能,建立健全民情民意收集机制,通过“圆桌会议”引导基层党支部、社区企业、物业服务企业、社区社会组织、居民自组织、志愿者团队、居民骨干参与“圆桌会议”进行居民诉求问题的收集、研判、协调、处理,推动居民参与民主协商,让居民诉求得到更快解决。

(居民议事协商圆桌会议)

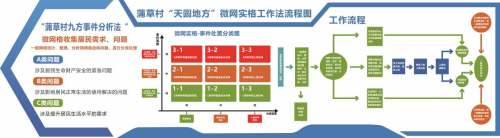

防微杜渐,注重源头治理。针对基层社会治理中的热点难点问题,如环境卫生、物业管理、矛盾纠纷等,要坚持问题导向,深入分析原因,制定切实可行的解决方案。同时,注重源头治理,从源头上预防和减少问题的发生。探索“九方事件分析法”一是居民诉求和民生事件分三类研判:影响居民生命财产安全的事件和诉求为A类事件,列为最重要、最紧急的问题,以红色标注,需立即协调解决;影响居民生生产生活的为B类事件,列为中等问题,以黄色标注,需及时解决;居民对生活质量提升的需求为C类事件,列为一般性问题,以绿色标注,根据实际情况研究推动解决。二是居民诉求和民生事件分三级处置:网格员(一般网格员和微网格员)能自主协调处理的事务,为一级事件。网格员不能处理需上交村委会协调处理的事务,为二级事件。村委会不能处理需上报街道或区级部门处理的事务,为三级事件。通过事件分级管理,有效促进了网格事件的快速处理,明确了处理责任,解决了网格员在处理事件中层次不清、权责不明的问题。

(蒲草网格事件处置示意图)

以“网”促治,整合资源提升服务效能。

(一)赋能网格,提升队伍素能。微网实格工作,关系到居民群众的切身利益,涉及方方面面,对网格队伍能力要求很高,需要不断提升网格队伍的各项能力。为了进一步提升网格队伍能力,蒲草村2024年启动了《蒲草村社会工作人才队伍实训计划》,以社区社会工作培训为切入点,通过专家授课、外出参访、分组学习、案例实践等形式,学习社区工作中的政策法规、社会工作理论与务实、个案和小组服务实践、特殊人群关怀等,定期对全村干部、网格员进行能力提升培训,系统提升了网格队伍工作能力。

(队伍赋能)

(二)充实网格,强化网格联动。根据微网实格工作性质,采用网格+片区小组的形式,让网格员与村干部、小区支部书记一起学习、讨论、工作,让网格队伍全面参与村委会工作,增强网格与村委工作联系与联动,提升网格员对村委会各项工作的了解,拓宽网格员处理问题的视野,促进网格服务能力提高。同时,整合辖区服务的社会组织、法律顾问等专业队伍,与网格小组一起处理网格内的事务,让专业团队在实践中充实网格队伍,提升网格队伍服务能力。

(联合调处小区矛盾)

(三)一网到底,加强线上联系。蒲草以单元为单位建立微网服务群,微网格员为群主、各业主实名加入微网群,取缔原有的业主群,建立和畅通沟通和问题反馈渠道。微网格员以业主代表身份收集反馈居民问题,实事求是的在群里与居民讨论问题处理方式,不偏不倚的反馈和宣传问题处理结果,建立良好的沟通氛围。通过微网服务群的强化管理,实现群众诉求快速收集,政策法规宣传引导,舆论舆情精准掌握,事件处置的及时反馈,有效建立了与群众沟通的线上信息渠道。

蒲草村通过分层分类定责,细化明确“微网实格”责任体系,实行事件“分级分类”的管理,“圆桌会议”与“九方事件分析法”相结合结合,形成了蒲草村微网实格特有、独创的“天圆地方”工作法,进一步完善了村级网格化管理机制;强化社区资源力量整合,激发居民自治力量参与,通过多种形式,大力培育发展社区自治组织,组织党员骨干、热心居民、“五老”志愿者等参与“微网实格”治理,发展壮大网格力量,提高自治管理、自我服务能力;将进一步鼓励和吸纳有专业能力的社会组织、志愿者组织、社会企业和相关群团组织进网入格,充实网格服务功能;同时,将适时对优秀网格、网格员、网格志愿者先进事迹、典型进行媒体推送、通报表扬,定期表彰,强化精神激励,有效提高网格员开展工作的积极性,推动辖区居民安全感、获得感提升。