党的二十大报告明确提出“全面推进乡村振兴,坚持农业农村优先发展”的战略方针,将乡村振兴战略置于国家发展全局的核心位置。为了落实国家的战略方针,探索乡村振兴的成功经验。成都大学斯特灵学院“四村溯本,寻脉兴乡:乡村振兴多元路径探索与推广”社会实践团队于7月1日至5日。开启了为期五天的“三下乡”暑期社会实践。

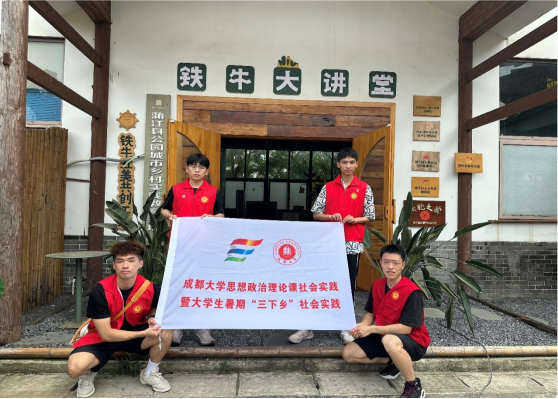

图1 实践团队在铁牛村合影留念

实践团队首站抵达了有着未来村之称的铁牛村。坐落于蒲江县的铁牛村,距离成都市主城区80分钟车程,是一个由3000多位本地村民和60多位“新村民”共建的未来乡村公园社区。

在与当地工作人员的交谈中我们了解到,铁牛村能实现如此翻天覆地的改变,主要是依靠特色农产品的推广和大规模的人才引进。

说到农产品,铁牛村最具特色的莫过于“耙耙柑”。耙耙柑,又名春见。在每年春节前夕自然成熟,给一年的辛劳画上丰收的句号,喜迎春天的约见。这里因其温和的气候,雨热同季的特性。为耙耙柑的发育提供了得天独厚的资源。这里的耙耙柑,果皮与果肉天然分开,略有中空,与传统的橘子相比,可以轻松的徒手剥开。果皮里还蕴藏清新的方向精油,当地人都亲切的称之为行走的柑橘精油香薰。当我们品尝种植区内的样品时,发现果真是名不虚传,一咬爆汁,充盈的汁水先是给人沁脾的清新芬芳,中调是如山泉水般纯净不腻的甜,夹杂一丝天然果酸味,仔细咀嚼,细腻化渣,口舌生津,喉底回甘。

而之所以能产出如此与众不同的耙耙柑,当地自主研发的农药起到了重要作用。

图2 当地工作人员向团队讲解植物药农药

我们有幸来到了当地的农药生产,供应基地,在于徐队长的交流中我们了解到,自2022年起,他们全面推进并运用了毒性低,无残留的植物药农药。蒲江县全域实施了“两个替代”。有机肥替代化肥,植物药农药替代化学农药成为了当地群众严格遵守的准则。

有机肥的运用使得产量获得了大幅提高,植物药农药的普及使得当地农产品的残留物得到了大幅降低。老乡们在获得产品大丰收时,在年末的农产品的体检中,获得了273项农残未检出的喜报。这种农药的模式也迅速得到了推广,当地也凭借着耙耙柑和无公害农药的特色成功出圈,当地经济水平也得到了飞速增长。当地的乡亲们也秉持着科学技术是第一生产力的宗旨,持续的改进有机肥的生产和植物药农药的成分配比,希望将这样的农药和有机肥运用到国家更需要的地方。

图3 团队成员与当地工作人员深入交流

乡村振兴,人才是关键。我们在当地村民的带领下了解了铁牛村的人才引进模式和现有的人才储备情况。铁牛村已从北上广深引进60多位常住“新村民”、300多位“候鸟”型“新村民”,他们联动当地村民,形成了规划建设、创意设计、运营管理、文化艺术、生态农业等10多个人才组团,在尊重村子现有生态布局基础上,巧妙提升乡村生态价值、生产价值与生活美学,逐渐把一个原本偏僻落后的小村庄变成了引领乡村振兴的明星村。在“新村民”带动下,铁牛村耙耙柑生态种植基地扩大到了40亩,不少本地村民“回流”,村集体经济蒸蒸日上。

在我们与当地“老居民”黄海英的沟通中了解到他们正逐渐搭建一个乡村人才发展平台,吸引更多新村民留在这儿。将会搭建铁牛村人才“雁阵”,不仅靠优美的田园风光和逐渐红火的产业,也要靠充满人情味儿的乡村生活氛围。在黄海英的带领下“丑美阿柑”品牌创立,生态农人培训计划拉开帷幕,亲子课堂、“铁牛大讲堂”等丰富多彩的文化活动也在村里兴起。

图4 团队成员参观当地人才引进模式链条

在探访铁牛村的过程中我们了解到,要想从根源上实现乡村振兴,有能立足的第一产业和完整的人才引进机制是关键。乡村的回归与振兴,必须牢牢抓住土地做文章,土地才是乡村之本。与许多转型中的乡村热衷于将文旅作为支柱产业来开发不同,铁牛村一直是农业大村,“立村之本”是柑橘,有着天然优势和产业基础。只有立足第一产业,新村民才可能真正认识乡村,重归乡村,新老村民也才能够真正实现深度融合。而人才的引进也同要重要,能引进站在时代潮头的年轻人对当地产品的推广也有着重要作用,新青年们能利用现有资源打造属于铁牛村自己的IP,并借助电商平台进行销售。也就是说,在当代的乡村振兴过程中,找准适合的第一产业和人才引进是缺一不可的。

(成都大学斯特灵学院“四村溯本,寻脉兴乡:乡村振兴多元路径探索与推广”社会实践团队)