为深入践行乡村振兴战略,推动科技与农业、文化与产业深度融合,南京师范大学“漫”话丰年,以“媒”兴乡科技强农创新实践志愿服务团(以下简称“南师大实践团”)于今年暑期深入南京市溧水区和凤镇吴村桥村,开展“‘漫’话丰年,以‘媒’兴乡:融媒体矩阵驱动吴村桥村‘三产融合’的新生态实践”项目,通过数字技术与新媒体手段,为乡村特色产业发展注入青春动能。

田间调研筑基:精准锚定产业融合痛点

吴村桥村以“梅、茶、稻”三大产业为支柱,近年来积极探索“农业+文旅”融合发展路径,但面临“品牌辨识度不足、文化传播碎片化、农旅联动不紧密”等现实瓶颈。南师大实践团抵达后,随即深入秦淮梅园、月牙湖生态茶园、公正大米种植基地等一线,通过座谈访谈、田间记录、数据梳理等方式,系统掌握产业发展现状。

“我们不仅记录产量、销路,更关注每个产业背后的文化故事与传播需求。”实践团成员介绍,在秦淮梅园,团队结合廉洁文化博览馆资源,提炼出“梅品喻廉”的核心传播点;在月牙湖茶园,聚焦“非遗炒茶技艺+现代美学”的融合潜力;在公正大米基地,则锚定“绿色种植+农事体验”的文旅结合点。调研形成的《吴村桥村产业融合传播需求报告》,为后续数字赋能提供了精准靶向。

科技创意赋能:数字IP架起三产融合桥梁

基于调研成果,实践团发挥学科优势,将科技手段与乡土文化深度结合,打造系列创新成果:

具象化数字IP矩阵:设计“梅君”“茶仙”“稻宝”三大主题动漫形象,分别承载梅园廉洁文化、茶园非遗技艺、稻田绿色理念,通过3D建模实现动态展示,成为连接种植、加工、文旅的视觉符号。

融媒体内容生产:推出连载漫画《吴村桥物语》,以“一粒米的旅程”“一叶茶的匠心”等故事线,将农事技术、产业历史转化为通俗传播内容;开发智能导览地图,标注产业园区、文旅节点及文化典故,扫码即可查看语音讲解,累计服务游客超500人次。

多平台传播联动:构建“微信公众号+抖音+小红书”融媒体矩阵,发布IP形象解读、产业故事、文旅攻略等内容28篇(条),总浏览量超3万次,其中抖音视频《跟着“茶仙”逛茶园》带动周末茶园研学预约量增长40%,有效促进“农业观光+文化体验”的业态融合。

校地协同共赢:青春力量激活乡村振兴活力

实践成果得到当地高度认可。“这些年轻人用数字技术让我们的梅、茶、稻‘会说话、能吸粉’,游客多了,农产品也更好卖了。”吴村桥村村委会主任表示,团队提出的“IP形象+产品包装+文旅宣传”联动方案已被纳入村年度发展计划,形成可复制的“文化赋能+科技传播”模式。

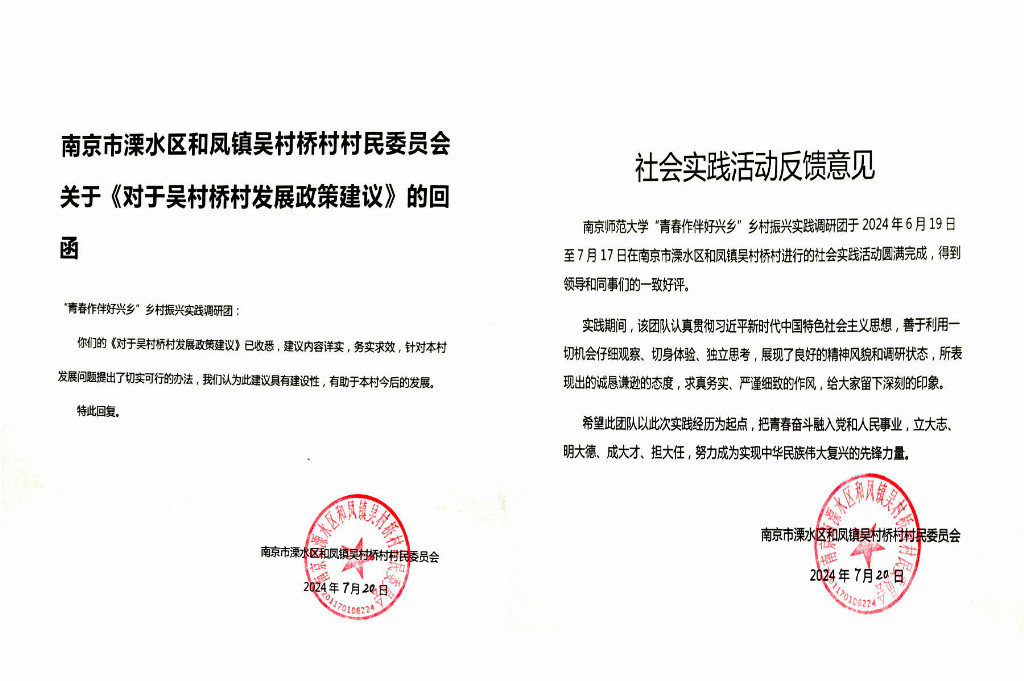

此外,实践团还形成《吴村桥村乡村振兴政策建议》,提出“培育乡村数字宣传员”“建立IP衍生品产销链”等8条具体举措,为基层治理提供智力支持。“高校青年扎根乡村,既是用专业服务实践,更是在乡土中汲取成长养分。”团队指导老师表示,这种“双向奔赴”正是校地协同助力乡村振兴的生动写照。

此次实践通过科技赋能与新媒体传播,让吴村桥村的特色产业焕发新活力,也为青年参与乡村振兴提供了鲜活样本。正如“梅君”IP传递的“坚韧向上”精神,南师大实践团以青春之力,在乡村振兴的田野上,播撒下科技与文化融合的希望种子。(通讯员:唐吉霞 李耕臣)